作者:技术老金

引子:一个让我“后背发凉”的技术评审会

我是老金。

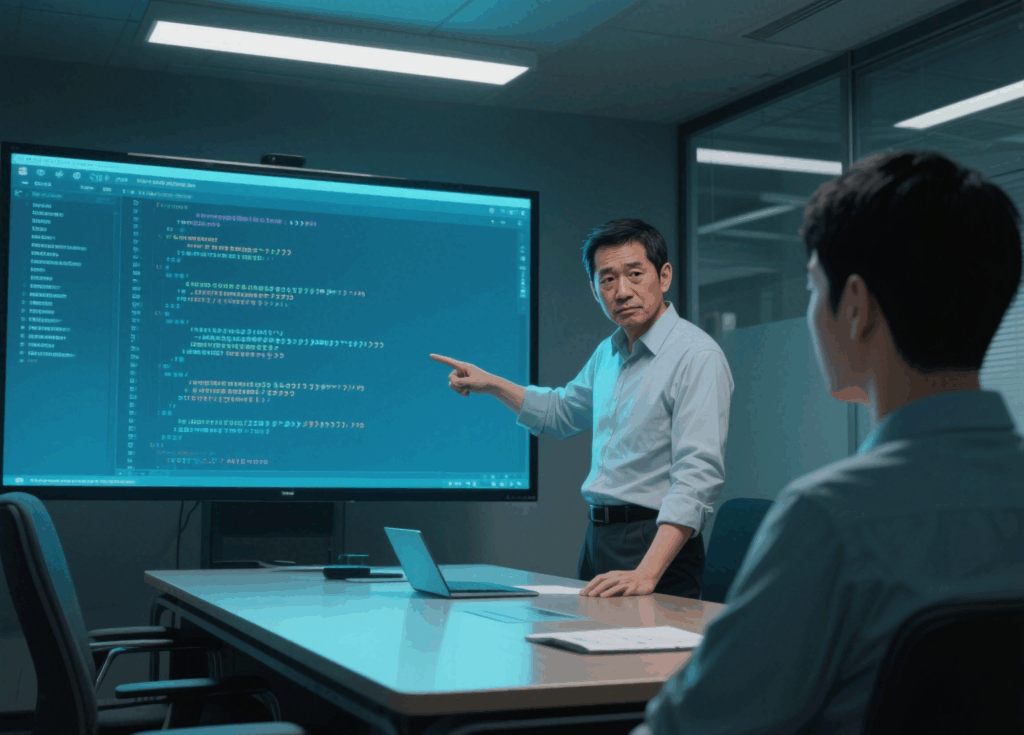

周三下午,团队开技术评审会,主角是刚入职半年的小李。一个非常聪明的年轻人,对各种AI工具的运用,比我这个老头子熟练得多。

这次他负责给一个核心的“商品推荐”服务,增加一套复杂的“动态权重”功能。简单说,就是要根据用户的实时行为(比如浏览、加购、分享),动态调整推荐商品展示的优先级。这个需求,技术上不难,但极其繁琐,涉及到大量的数据模型定义、接口改造和单元测试的编写。我原本给这个任务排期是三天。

小李站在前面,有些腼腆,但眼神里全是藏不住的兴奋。

“老金,这个功能我用AI辅助,一天就写完了。这是新增的几个API接口,还有单元测试,覆盖率95%,所有老接口的测试用例也都跑通了。”

他话音刚落,会议室里几个年轻工程师的眼神瞬间就亮了。一天搞定三天的活,这效率确实没得说。

我看着屏幕上AI生成的、工整得像教科书一样的代码,心里却“咯噔”一下。我没说话,放大代码,问了两个问题:

“第一,你在这里定义了三个新的数据模型,直接和主库的商品表做关联。但我们这个推荐服务,为了不影响主站性能,一直遵循的是‘读写分离’和‘数据异构’原则,所有数据都来自每日同步的只读库。你这个改动,会让推荐服务在高并发时,直接冲击主库,可能会拖垮整个商品系统。这一点,你是怎么考虑的?”

“第二,你写的这几个单元测试,都非常标准。但它们只测试了正常情况下的输入和输出,没有包含任何异常场景。比如,如果上游的用户行为日志延迟了,或者数据格式错了,你这个动态权重服务会不会因为拿到空值或异常值,导致整个推荐接口返回空白?这种‘防御性’的测试用例,我一个都没看到。”

小李愣住了,脸颊微微泛红。他滚动着鼠标,在代码里上下查找,几秒钟后,他小声说:“AI……AI生成的方案,是直接关联主库的。它写的单元测试,也都是这种标准的……我……”

那一刻,我没有再问下去。

我看到的,不是一个年轻工程师的技术疏漏,而是一个让我后背发凉的未来图景:

当AI能轻易地生成“正确”且“高效”的代码时,那些无法被量化、无法被写进需求文档,只能靠一次次踩坑、一次次救火才能积累起来的隐性经验(Tacit Knowledge),它们的价值到底在哪里?

我们这些老兵,引以为傲的究竟是什么?是帮助我们洞察全局、预见风险的“资产”,还是在新时代让我们行动迟缓、格格不入的“负债”?

“负债论”——我们到底在焦虑什么?

在给“经验”唱赞歌之前,我们得先坦诚一点,把头埋进沙子解决不了任何问题。老兵们的焦虑,并非空穴来风,它真实、沉重,而且逻辑自洽。

首先,是无法回避的学习曲线。我们得承认,年轻一代是数字原住民,他们面对AI这种新范式,上手速度、接受程度,确实比我们这些已经形成了固定思维模式的“老家伙”要快。

其次,是难以根除的思维固化。我们中的一些人,确实有严重的“路径依赖”。习惯了用自己熟悉的那套“屠龙之术”去解决所有问题,面对AI给出的新捷径,第一反应不是拥抱,而是质疑,甚至是排斥。

但这些,都只是癣疥之疾。

真正让我们夜不能寐、如芒在背的,是那个血淋淋的职场现实——无法忽视的“35岁现象”。

我们别自欺欺人了。在多少公司的招聘要求里,“年龄35岁以下”是一条心照不宣的红线?在一次又一次冰冷的裁员名单上,那些“高薪”的老员工是不是首当其冲?这背后,是一笔赤裸裸的、关乎成本与收益的经济账。

而AI的出现,正在给这本残酷的账本,添上更让人心寒的一笔。

它让管理者有了一个全新的、极具诱惑力的选项:一个刚毕业的年轻工程师,加上一个Copilot或ChatGPT的商业版订阅,他们的组合成本,可能还不到一个资深架构师的三分之一,但却能完成过去80%的开发工作。

当这道选择题摆在老板面前时,他自然会问:我为什么还要为那剩下的、看似“非核心”的20%工作,付出那么高的溢价呢?

这,才是“大龄程序员”焦虑最真实、最刺骨的来源。它不再是一个技术问题,而是一个关乎生存的经济问题。当你的性价比被一个“更便宜、也足够好”的方案挑战时,你所积累的一切,看起来都像是一触即溃的“负债”。

真正的“资产”——AI无法编码的三种核心价值

账,确实是这么算的。但如果企业和技术的运转,真的只是一道如此简单的算术题,为什么今天各大公司的核心系统,掌舵的依然是那些“昂贵”的老兵?

因为在等式的另一边,存在着一些无法被AI量化、却能决定一个项目、一个产品生死存亡的东西。这些东西,就是“经验”这枚硬币闪闪发光的另一面——是我们在AI时代下,最硬核、最无法被替代的“资产”。

第一,是穿透表象的“架构判断力”

AI能给你提供10种实现某个功能的解决方案,甚至能引经据典,告诉你各自的性能优劣。但它永远无法告诉你,在你当前这个已经运行了五年、代码量上百万行、历史包袱比你头发还重的系统里,哪一种方案能在未来半年内不引发“雪崩”。

就像开篇的例子,AI推荐直接关联主库,从“代码”层面看,简单、直接、高效。但一个有经验的架构师,脑海里会立刻拉响警报:这违背了“读写分离”的架构铁律,高并发下会直接冲击主库,拖垮整个商品系统。这个“不”字,就是判断力。

这种判断力,源于对业务复杂度的深度理解,对技术债的长期洞察,对团队能力边界的精准评估。AI懂代码,但经验懂权衡(Trade-off)。在资源有限、时间紧迫的现实世界里,做出那个“当下最不坏”的决策,是资深工程师的灵魂所在,也是AI无法企及的高度。

第二,是定义问题的“工程抽象力”

AI很强大,但它是被动的。它擅长解答,但前提是你必须提出一个好问题。

将一个来自产品经理的、模糊的、甚至充满矛盾的业务需求——比如“我想要一个更智能的推荐系统”——一步步拆解、澄清、翻译成一个逻辑严谨、边界清晰、AI能听懂的工程问题,这个过程,叫做“抽象”,是软件工程的精髓,更是经验的凝结。

一个新手可能会问AI:“如何写一个推荐算法?”

而一个老兵会问:“请为我设计一个支持实时行为反馈的商品推荐服务。该服务需采用‘召回+排序’两阶段架构,召回层需融合基于内容的协同过滤和基于用户的协同过滤两种策略,并考虑冷启动问题。排序层使用LR模型。所有接口需满足200ms内返回,并提供完整的监控和降级方案。”

你看,后者的提问,本身就是一份微型的“技术设计文档”。定义问题的深度,决定了解决方案的上限。这种能力,AI给不了你。

第三,是预见风险的“代码敬畏心”

我带过很多年轻的工程师,他们聪明、高效,但普遍缺乏一种东西——敬畏心。

他们看到一段代码在测试环境能跑通,就觉得万事大吉。而一个老兵看到同样的代码,脑子里可能会像过电影一样,闪过一连串的问题:这里的并发控制加锁了吗?数据量大了会不会有性能瓶颈?这个第三方库的许可证合规吗?如果这段逻辑连续失败,熔断和降级策略是什么?日志打得够不够,出了问题能快速定位吗?

这种看似“杞人忧天”的担忧,恰恰是经验最宝贵的产物。它是无数次“踩坑”、无数次线上救火、无数次写复盘报告后,刻在骨子里的“肌肉记忆”。

这种对风险的“直觉”和“第六感”,是AI基于概率模型永远无法拥有的。AI没有在凌晨三点被报警电话叫醒过,所以它无所畏惧。而我们经历过,所以我们步步为营。

给“老兵”们的行动指南——如何让你的经验“利滚利”?

光有信心还不够,我们还得有行动。空谈价值,只会被现实碾压。面对AI浪潮,老兵们要想让自己的经验持续“增值”而不是“贬值”,就必须主动求变。老金我给你三条实在的建议,也是我正在身体力行去做的。

第一,把AI当成“副驾驶”,而非“自动驾驶”

不要排斥,更不要恐慌。我们必须主动去学习和拥抱AI工具,把它当成一个能力极强、但毫无经验的“副驾驶”。

让它去帮你处理那些最耗费精力的“体力活”——根据你的设计文档生成样板代码、为你那段复杂的业务逻辑编写全套的单元测试、把你的代码重构成另一种语言……把这些都放心地交给它。

然后,你,作为“主驾驶”,则需要把全部的精力,聚焦在那些更具战略价值的“脑力活”上:定义行驶路线(架构设计)、观察路况(风险预判)、并随时准备在AI跑偏时,果断地接管方向盘。

第二,从“代码实现者”升级为“方案决策者与质量守护者”

在团队里,要有意识地让渡一部分“编码的权力”,把它交给AI,交给年轻的同事。你未来的核心价值,应该更多地体现在技术选型、架构设计、复杂问题攻坚和代码审查(Code Review)上。

尤其是Code Review,在AI时代,它的重要性被提到了前所未有的高度。它不再是检查代码风格和低级错误,而是守护系统质量的最后一道、也是最重要的一道“防火墙”。

你要成为那个能一眼看出AI生成代码背后“偷懒”之处的人,是那个能对提交代码的年轻工程师问出“你是否能为AI写的每一行代码负全责”的人。你的价值,在于为最终合并入主干的每一行代码,都打上你经验的“质检戳”。

第三,成为“问题定义者”和“知识布道者”

未来,一个团队里最有价值的人,除了能解决最棘手问题的人,还有那个能教会所有人“如何更好地工作”的人。

你要做的,就是成为后者。

你要把你的“抽象力”和“判断力”发挥到极致,成为团队里最会“提问”的人。不是向AI提问,而是向产品、向业务、向不确定性提问,把模糊的需求,变成清晰的“问题定义”,然后再“翻译”给AI和团队去执行。

同时,你要成为团队知识的“布道者”。把你踩过的坑、你的设计哲学、你对风险的敬畏心,通过每一次Code Review、每一次技术分享,沉淀为团队的共同财富。一个人的经验是“资产”,能把整个团队的经验提上来,那才是真正的“核心资产”。

结语

回到最初的那个问题:经验,在AI时代,到底是“资产”还是“负债”?

我想,答案已经很清晰了。

AI时代,淘汰的从来不是“大龄”程序员,而是那些经验无法“复利”、认知停止迭代的程序员。

如果你的经验,只是让你习惯于用老办法解决所有问题,那它就是让你行动迟缓、思想僵化的“负债”。

但如果你的经验,已经内化为你穿透表象的判断力、定义问题的抽象力、和预见风险的敬畏心,那么恭喜你,AI不仅无法取代你,反而会成为你手中最强大的“杠杆”,让你站得更高,看得更远。

技术浪潮滚滚向前,我们无法阻挡。AI是那股最汹涌的浪,而你几十年积累下来的、对工程、对业务、对人性的深刻理解,正是让你在这股浪潮中,唯一可以信赖的、沉甸甸的“压舱石”。

好了,今天就和大家掰扯到这里。

对于这个话题,你的看法是什么?在AI时代,你的经验给你带来了哪些新的优势或挑战?

欢迎在评论区和老金一起聊聊。

文章已同步发布到微信公众号【技术老金】,欢迎关注。