我们都曾幻想,AI能成为我们完美的“第二大脑”。

一个能无缝同步我们的知识、记住我们所有偏好、并随时随地可靠调用的私人助理。我们希望它既博学,又懂我们。

但用了一段时间后,你可能会沮丧地发现,这个梦想总被现实打断:它会在长对话中途“失忆”,忘记你最初的指令;它还会在关键时刻“即兴发挥”,给你一个看似专业却完全错误的答案。

为什么会这样?

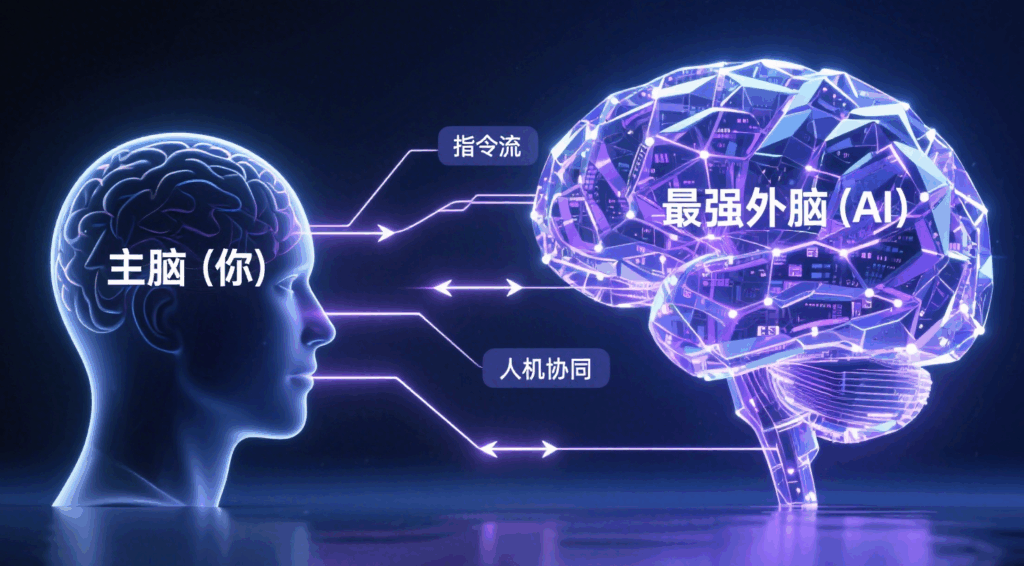

因为AI的底层设计,决定了它永远无法成为那个稳定可靠的“第二大脑”。而我们真正的机会,在于进行一次认知升级:停止幻想,并开始学习如何驾驭一个无比强大的“最强外脑”。

为什么AI成不了你的“第二大脑”?

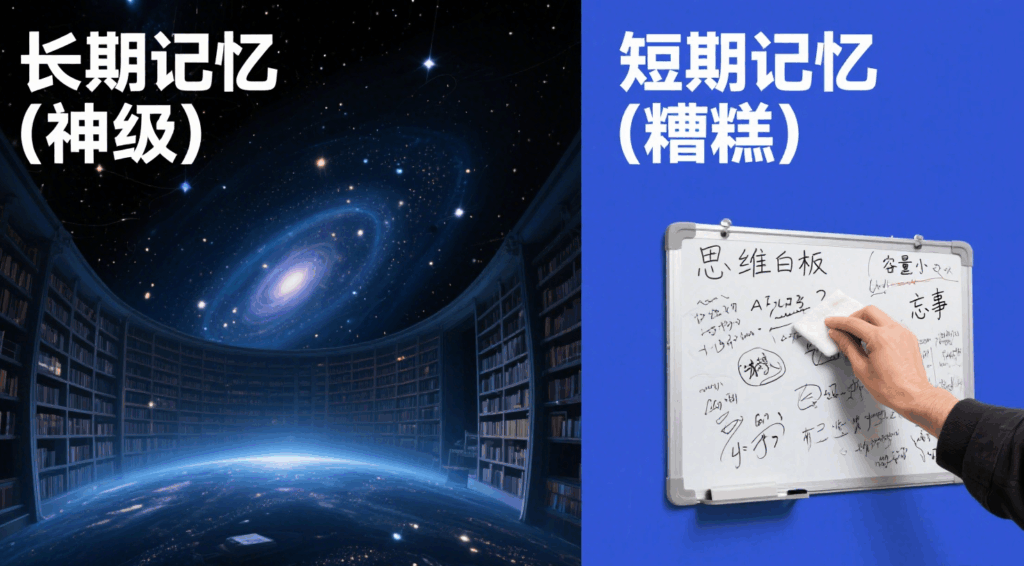

一个合格的“第二大脑”,必须同时拥有可靠的长期记忆和稳定的短期记忆。

而AI的“记忆系统”,恰恰存在一个天生的“长短腿”缺陷。

一方面,它的“长期记忆”是神级的。

这源于它在“出厂”前被投喂的海量数据——几乎是人类互联网的所有公开文本。这构成了它广博的知识底座,让它能对任何领域都侃侃而谈,这是它作为“外脑”的强大之处。

但另一方面,它的“短期记忆”却极其糟糕。

我们可以把AI的“短期记忆”想象成一块面积有限的“思维白板”。你和它的所有对话,都会被实时写在这块白板上,作为它思考和回应的唯一依据。

但如果对话越来越长,白板很快就会被写满。为了记下新的内容,AI就必须擦掉最开始写下的东西。

正是这个“短期记忆缺陷”,决定了它无法成为一个可靠的“第二大脑”。它无法真正“记住”你的个人背景、项目历史和思维模式。它只是一个拥有海量知识,但每次都需要你重新“介绍情况”的外部专家。

如何驾驭你的“最强外脑”?

一旦接受了AI是“外脑”的设定,我们就不再会为它的“健忘”而烦恼,而是会把注意力放在如何更好地协同上。以下是驾驭它的四个核心步骤:

第一步:明确它的定位:它是“外脑”,不是“你”

这是最重要的心态转变。你要时刻记得,AI不具备你的个人经验、隐性知识和价值判断。它是一个强大的外部工具,但绝不是你思想的延伸。因此,你不能期望它能“猜到”你的想法,或替你做出关键决策。

第二步:调用它的“超强算力”:让它做我们不擅长的事

“外脑”的价值,在于完成我们“主脑”不擅长或效率低下的任务。你应该把它用在这些地方:

- 发散思考(头脑风暴): 它的知识广度能提供我们意想不到的视角。

- 内容生成(起草文案): 它能快速组织语言,完成80%的写作基础工作。

- 信息处理(总结归纳): 它能不知疲倦地阅读和提炼海量信息。

- 知识翻译(解释概念): 它能用各种通俗易懂的比喻,解释复杂概念。

第三步:管理它的“临时内存”:高效沟通的三个技巧

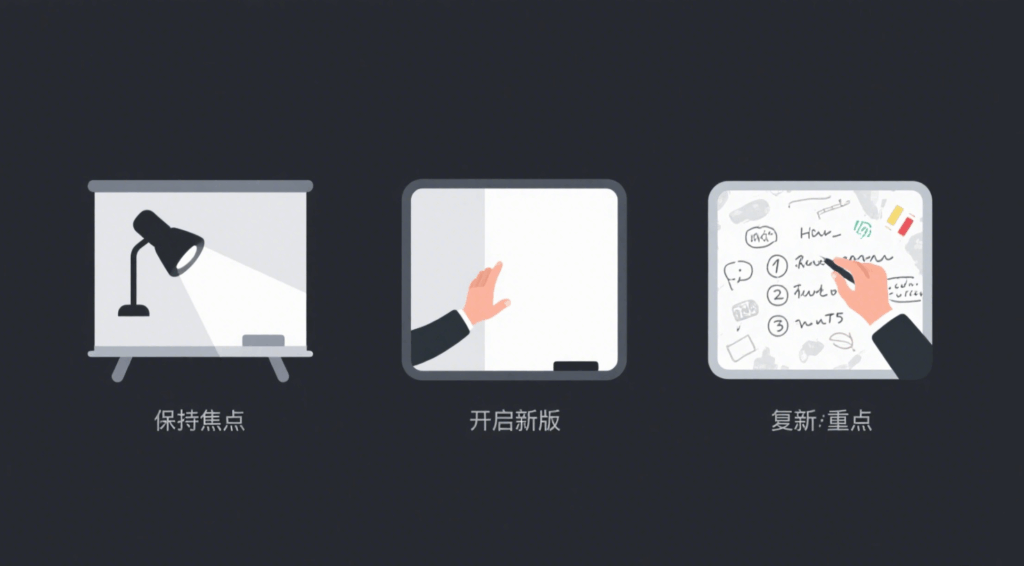

既然它的“短期记忆”是一块需要管理的“白板”,那我们就应该主动去管理它:

- 保持焦点,一事一议:一个对话只专注于一个核心任务,确保“白板”上的信息都是高相关的。

- 主动“换板”,开启新篇:切换新话题时,果断开启一个新对话,给它一块干净的“白板”。

- 定期“总结”,刷新重点:在复杂对话中,阶段性地让AI总结关键信息,等于帮它在“白板”上划出重点。

第四步:你才是“主脑”:永远保留最终审核权

“外脑”可以提供建议、草稿和数据,但最终的判断、决策和事实核查,必须由我们这个“主脑”来完成。对AI产出的任何关键信息,都要保持“不信任,去验证”的习惯。

从追求“第二大脑”的幻想到接受“最强外脑”的现实,不是一种妥协,而是一次意义重大的认知飞跃。

这意味着我们不再被动地期望AI能“完美”,而是开始主动地设计我们与AI的协同工作流。

当你开始思考如何将你的“主脑”和AI这个“最强外脑”更好地结合时,你才真正开始驾驭这个时代最强大的生产力工具。

技术老金 同步发布至微信公众号【技术老金】,欢迎关注

技术老金 同步发布至微信公众号【技术老金】,欢迎关注