一、 开篇破题:你的AI应用,是“贴牌”还是“原生”?

想象一个场景:你的团队耗费数月,成功在一个经典的CRM系统中集成了一个强大的大语言模型。现在,在每一个客户记录的文本框旁边,都有一个闪亮的“AI总结”按钮。只要一点,就能立刻生成一份通话纪要。领导对此非常满意,认为公司已经走在了“AI赋能”的前沿。

但几个月后,数据拉出来一看,这个功能的日活用户屈指可数。销售团队依然用着自己习惯的模板和流程。这个重金打造的AI功能,除了在产品发布会上惊艳一时,最终沦为了一个无人问津的“鸡肋”。

为什么?

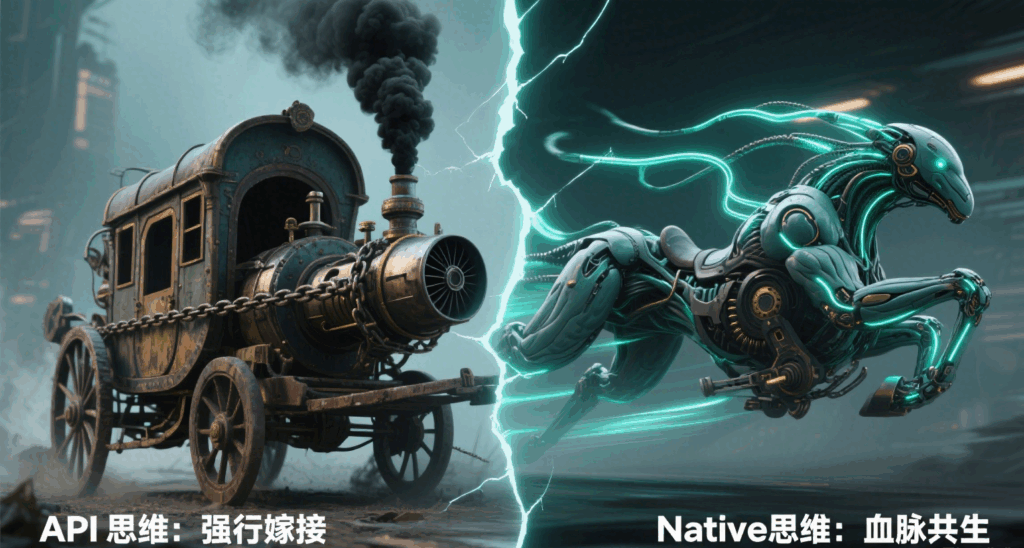

因为这个AI功能与系统的核心业务流程是脱节的。它就像给一辆设计精良的马车,强行装上了一台喷气引擎。引擎很强大,但马车夫不知道如何驾驭,乘客觉得颠簸,整个车身都在嘎吱作响,濒临散架。

这就是典型的“API思维”的产物。我们只是在“调用”AI,把它当成一个可以即插即用的“高级配件”。

现在,我们换一个想象:一个全新的CRM。你一打开,它没有让你去看长长的客户列表,而是直接推送了三条信息:

- “高风险预警:客户A的邮件情绪分析显示,其续约意愿下降了40%。这是根据他过去三封邮件与我们知识库中上千个流失案例的对比得出的。我已经为您草拟了一封安抚邮件,是否需要优化并发送?”

- “机会洞察:客户B在邮件中提到了‘预算’和‘新项目’,这与我们成单客户在签约前两个月的行为模式高度相似。建议立即跟进,这是他的项目背景资料摘要。”

- “效率提升:您上周花了2小时整理的周报,我已经根据本周的最新数据自动生成,请审阅。”

在这个系统里,AI不是一个按钮,它就是整个工作流。它在主动地感知、分析、决策、行动。你离不开它,因为它已经不是“配件”,而是系统的“心脏”和“血脉”。

这就是我们今天要探讨的核心:“AI-Native”(AI原生)架构。它要求我们进行一次彻底的思维换血,从“如何集成AI”,转向“如何围绕AI,从第一行代码开始,构建一个全新的数字生命体”。

二、 两种世界观的对决:API思维 vs. Native思维

要理解AI-Native,我们必须先看清它与传统API思维的根本区别。这不只是技术选型的差异,而是两种世界观的对决。

API思维(“工具观”)

在这种世界观里,AI是一个“外部函数库”,一个可以被调用的“工具”。

- 本质: 我们的主系统是确定性的,AI只是其中一个“概率性组件”。

- 关系: 典型的“主-从”关系。系统是主人,AI是仆人。主人发出指令,仆人返回结果。

- 交互: 单向、无状态的调用。我们给AI一段输入,期望它返回一段输出。交互是割裂的、一次性的。

- 期望: 追求“正确”答案。我们像调用

Math.sqrt(16)时期望得到4一样,期望AI给出精准的结果。当AI产生“幻觉”或不确定时,我们将其视为一个需要处理的“Bug”或“Exception”。 - 隐喻: AI是一个无所不知的“超级计算器”。

当然,我们必须公允地看待API思维。它绝非一无是处。 对于那些辅助性的、非核心的、成本敏感的功能,API思维是最高效的选择。它简单、快速、风险可控,能为现有系统“锦上添花”。但它的天花板也就在于此,它永远无法“脱胎换骨”。

Native思维(“共生观”)

在这种世界观里,系统是“AI的生命维持装置”,是AI能力得以涌现和进化的“生态环境”。

- 本质: 整个系统就是围绕AI的概率性和进化性来构建的。

- 关系: “共生”关系。系统为AI提供数据养料和行动指令,AI则驱动系统的核心逻辑和价值。它们互相塑造,共同成长。

- 交互: 双向、有状态的持续对话。AI的行为会改变系统的状态,而系统状态的改变又会成为AI下一步决策的输入。

- 期望: 拥抱“可能性”。我们不追求唯一的正确答案,而是管理一个“可能性的集合”。AI的不确定性不是Bug,而是需要被引导和利用的核心特性。人的每一次反馈,都是系统进化的“养料”。

- 隐喻: AI是一个需要培养、会犯错、但能不断成长的“数字实习生”。

看清这两种世界观的差异和各自的适用场景,我们才能在架构决策中做出明智的权衡。

三、 AI-Native架构的四大支柱:重塑系统的“血脉”

如何将“共生观”落地?我们需要在架构中建立四个全新的、紧密相连的支柱。

支柱一:概率优先设计 (Probabilistic-First Design)

核心思想: 放弃对“唯一正确答案”的执念,架构的核心是管理和呈现“可能性”。

传统的架构处理的是“事实”,而AI-Native架构处理的是“观点”。这意味着:

- 数据层: 我们存储的可能不再是一个简单的值(比如

status = "completed"),而是一个附带了置信度、证据来源和多种可能性的对象(比如status = { "current": "completed", "confidence": 0.85, "alternatives": [...], "evidence": [...] })。 - 应用层: 错误处理不再是简单的

try-catch。当AI不确定时,系统的核心流程不是抛出异常,而是主动发起一个“澄清对话”,向用户或者其他系统寻求额外信息。 - UI/UX层: 界面需要向用户诚实地传达AI的不确定性。比如,用不同的颜色、大小、提示来展示不同置信度的答案,并提供清晰的路径让用户可以修正和选择。

- 例如: 一个法律AI助手不应直接给出“合同有风险”的结论,而应展示“此条款有80%的概率与某某法规冲突,证据是……”,并允许用户查看证据、提出异议。

支柱二:持续反馈闭环 (Continuous Feedback Loops)

核心思想: 系统必须是一个能自我进化的“学习机器”,运维即喂养。

在AI-Native系统中,MLOps不再是模型开发阶段的工具,而是与核心业务逻辑同等重要的、永久在线的一等公民。

- 架构内置数据捕获: 系统的每一部分都要设计“数据挂钩”(Data Hooks)。用户的每一次点击、每一次修正、每一次“撤销”,AI的每一次输出、每一次调用工具的成功与失败,都必须被作为高质量的“经验数据”捕获下来。

- 自动化评估与微调: 这些“经验数据”会自动流入评估流水线,持续监控模型是否存在“行为漂移”。一旦评估系统发现AI在某个场景下反复犯错,就可以自动或半自动地触发微调流程,用新的“错题本”来喂养AI,帮助它进化。

- 运维即喂养: 系统的运维工作,很大一部分从“修复Bug”变成了“优化数据和反馈流”,确保AI吃得好、学得快。

- 例如: 当用户在AI生成的代码中手动修改了一个拼错的变量名时,系统应能捕获这个“修正”行为,并将其作为一个负向样本反馈给模型,降低其未来犯同样错误的概率。

支柱三:人机协同接口 (Human-in-the-Loop Interface)

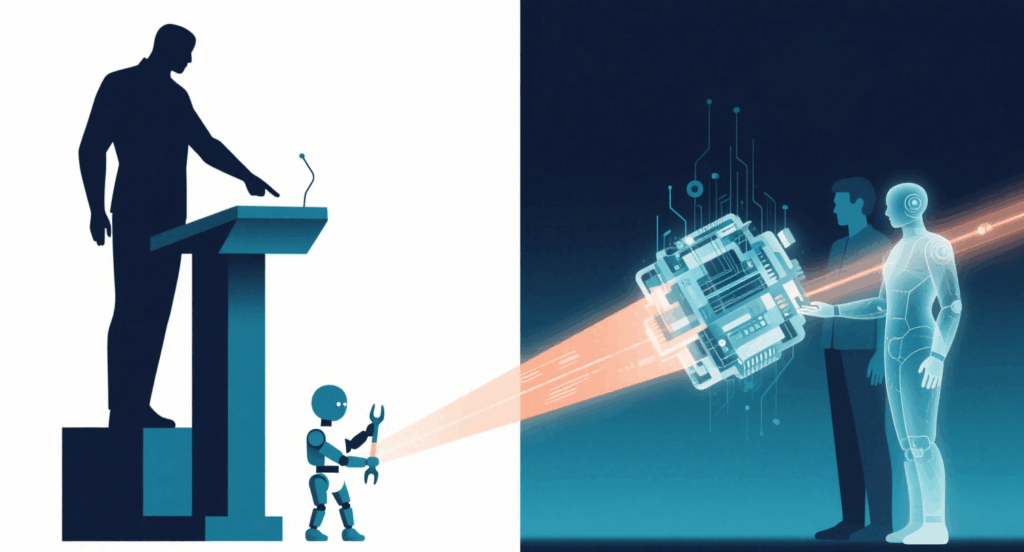

核心思想: 人不是被动的“用户”,而是系统的“超级管理员”和“领域教练”。

AI-Native架构必须从一开始就承认AI的局限性,并将人的智慧无缝地融入决策环路。

- 定义新的角色: 系统中除了“User”,还应该有“Supervisor”、“Reviewer”等角色。他们拥有更高的权限,可以看到AI的“思考过程”。

- 设计“教练API”: 架构需要提供一套专门的API,允许这些“教练”角色在关键节点进行干预(强制选择某个决策)、监督(审计AI的行为日志)、仲裁(当多个AI Agent意见不一时做出最终决定)和教学(提供高质量的范例,告诉AI“下次遇到这种情况应该这样做”)。

- 人是最后的防线,也是最好的老师: 这套接口是系统的安全阀,也是AI获取高质量领域知识、避免“闭门造车”的关键。

- 例如: 在一个医疗影像诊断系统中,AI给出的“疑似病变”区域必须被一个“主任医师”角色的用户审核确认后,才能进入正式的病人报告。

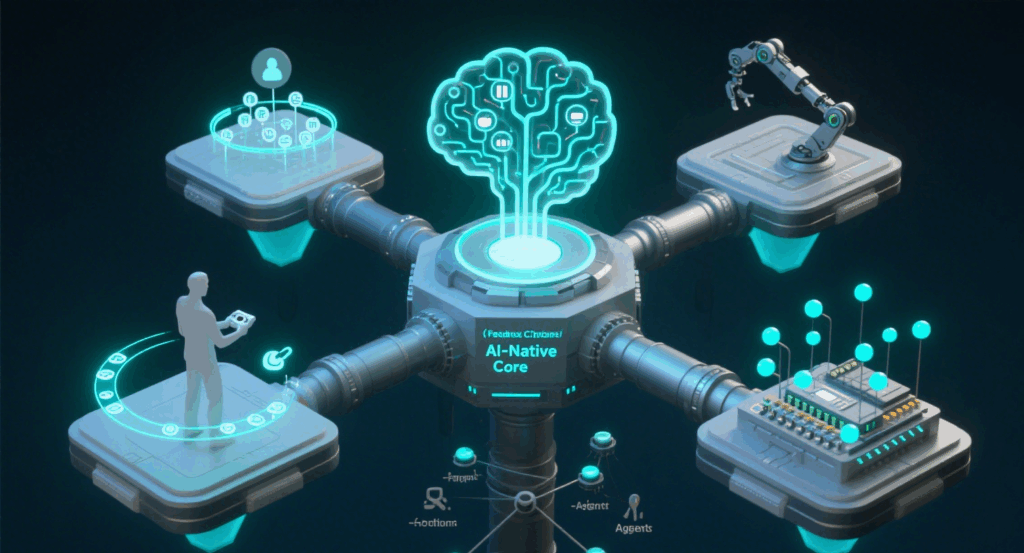

支柱四:动态编排与组合 (Dynamic Orchestration & Composition)

核心思想: 告别“单一大脑”模型,拥抱一个由多元能力组成的“专家委员会”。

未来的复杂问题,不可能由一个“万能AI”解决。AI-Native架构的核心,是一个强大的、类似“操作系统内核”的动态编排器。

- 能力即服务: 将不同的AI模型(大语言模型、图像生成模型、代码解释器)、传统工具(API调用、数据库查询)和知识库(RAG的源数据)都封装成标准化的“能力组件”。

- 动态任务路由: 编排器的职责,就像一个经验丰富的项目经理。它接收一个复杂的需求,将其拆解成一系列子任务,然后根据每个子任务的特性,动态地选择最合适的“能力组件”来执行,并负责管理它们之间的状态和依赖关系。

- 从Agent到“社会”: 这正是从单个Agent向“多智能体系统”(Multi-Agent System)的架构演进。系统本身变成了一个由众多专家Agent协作、竞争、共同解决问题的“数字社会”。

- 例如: 面对“帮我规划一次去北京的家庭旅行”的需求,编排器会自动调用“交通查询Agent”、“儿童友好酒店预订Agent”和“历史文化景点推荐Agent”协同完成任务。

四、 实践蓝图:从何处着手?

理论很丰满,但我们不能陷入“架构空谈”。要将AI-Native落地,可以从以下几个具体的点着手:

- 从UI/UX原型开始,倒逼后端改造。 不要先想着模型和算法。先和产品经理一起,设计一个能体现“概率性”和“人机协同”的交互界面。这个界面会立刻告诉你,你的后端需要提供怎样的数据结构(比如,带置信度的列表)和API(比如,用于人工修正的接口)。

- 构建系统的“反馈神经”。 在你写下第一行业务逻辑之前,先把日志和数据捕获的框架搭好。哪怕一开始只是简单地将用户的关键行为和AI的回答记录到数据库,这个“反馈神经系统”也是未来整个系统进化的基础。

- 识别最小化的“原生回路”。 不要试图一步到位改造整个应用。在你的核心业务中,找到一个最小的、但完整的闭环(比如从“收到邮件”到“回复邮件”),然后用AI-Native的思维去重构这一个“回路”。让它先跑起来,产生价值,再逐步扩展。

五、 结尾:架构师的新使命——从“工程师”到“生态设计师”

从SQL注入到微服务治理,架构师的战场一直在变,但使命不变——为系统构建坚实可靠的根基。今天,AI-Native带来了新的挑战,也带来了前所未有的机遇。

它的核心,是要求我们围绕AI的概率性和进化性这两个本质特征,去彻底重塑系统的数据流、控制流和人机交互的范式。当然,这并非终点。一个能够进化的生态系统,也会带来全新的治理、伦理和控制挑战,但这,将是我们下一段旅程的起点。

在AI时代,架构师的角色,正在从一个搭建固若金汤的“城堡”的工程师,转变为一个设计能够自我演化、生生不息的“热带雨林”的生态设计师。我们的工作,不再是规定好每一条路径,而是设定好初始的物种和环境,以及它们互动的规则,然后观察、引导这个生态的繁荣与进化。

最后,留一个问题给你我共勉:

回顾你正在构建的系统,它的“血脉”,是为确定性的过去设计的,还是为概率性的未来设计的?

同步发布至微信公众号【技术老金】,欢迎关注